機械式駐車場の再活用

機械式駐車場を、新たな資産へ。

車離れが進む今、地下ピットを活かした再活用で負担を減らし、

マンションの資産価値向上を目指します。

2025.10.15

機械式駐車場が抱える課題

近年の自動車所有率の低下に伴い、都市部の機械式立体駐車場の利用は減少傾向にあります。また、平面駐車場が新設される地域では、入出庫に時間のかかるマンション内の機械式駐車場から、近隣の平面駐車場への乗り換えも進んでいます。

一方で、定期点検や故障修繕、部品交換などの維持管理費は年々増加し、管理費や修繕積立金に直接的な影響を与えています。

平面駐車場への転換も一案ですが、埋め戻しや鋼製平面化にもコストはかかります。

「すでに存在する機械式駐車場をどのように活用し、マンションの価値向上をはかるか」は、管理者にとって今後避けられない課題です。

維持費・修繕費の増加

機械式駐車場は、定期的な法定点検や油圧機器・ワイヤー類の交換など、他設備に比べてメンテナンス頻度が高く、維持費も高額になりがちです。

また、国土交通省が示す「機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン」でも

「装置が正常で安全な状態を維持できるよう、機種や使用頻度等に応じて、1~3ヶ月以内に1度を目安として、専門技術者による点検を受け、必要な措置を講じること」

と明記されており、維持費の削減は困難となっています。

利用率低下の影響

近年、自動車保有率の低下やカーシェアリングの普及により、機械式駐車場の利用率は全国的に減少傾向です。

- 待ち時間・故障などを理由に、平置き駐車場へ転出

- 利用率低下によって収入減 → 維持費の赤字化

利用者が減ることで「使われないのに維持費がかかる」状態となり、

将来的に、経済的な寿命が物理的な寿命よりも先に訪れるということも懸念されます。

住民合意形成の難しさ

維持費の増加は、いずれ修繕積立金や管理費の値上げとして跳ね返ります。

しかし、住民の理解を得るのは簡単ではありません。

- 自分は利用していないのに、駐車場修繕費を負担するのは納得できない

- 利用者が減っている設備に、積立金を上げるのは反対

- 修繕ではなく撤去を検討すべきでは

このような意見が出ると、管理組合内の合意形成は難航します。結果として、必要な修繕が先送りされ、故障リスクが増し、

故障増加 → 利用者のさらなる離脱 → 収入減 → 修繕困難

という悪循環に陥りかねません。

現状維持は“静かな赤字”を生む

「使われない駐車場」をどう維持するかは、単なる管理・更新費の問題だけでなく、

資産価値と安全性をどう守るかという経営判断に直結しています。

機械式駐車場の再活用

「使われないまま、維持費だけがかかる設備」から

「活用することで収益を生む空間」へ。

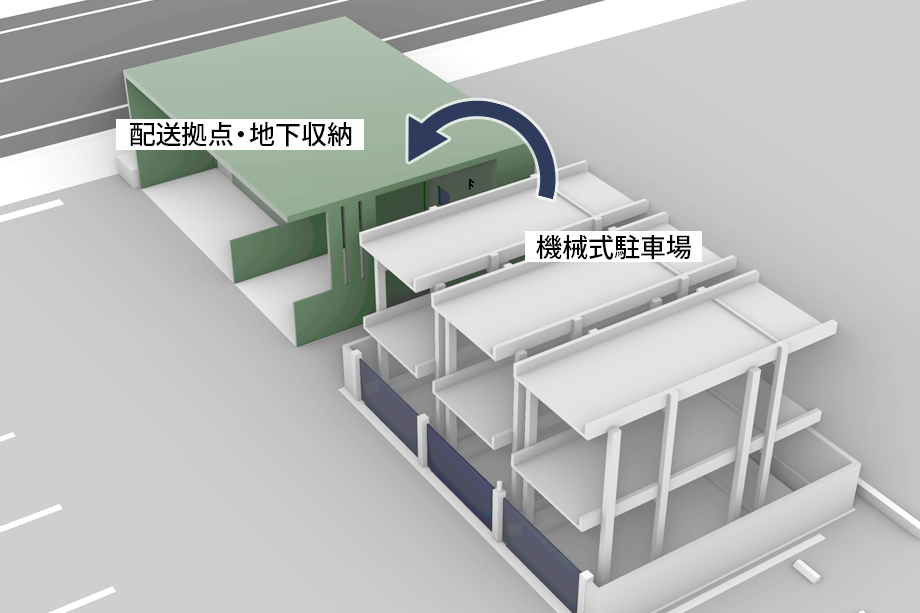

住宅デバイス共創機構では、既存の機械式駐車場地下ピットを収納・物流拠点として再活用する提案を進めています。

地下空間の「配送拠点化」とは

機械式駐車場の地下ピットを、荷物の保管・配送のためのスペースとして転用します。

ロボットや自動配送車両による自動配送の普及を見据え、住宅内の設備としてだけでなく、地域物流インフラの一部としても機能する可能性があります。

| 用途 | 対象 | 効果 |

|---|---|---|

| 敷地内の追加収納スペース | 居住者 | トランクルーム利用の削減、利便性向上 |

| 大容量宅配ボックス | 居住者 | 共用宅配ボックスの満杯解消、置き配標準化対応 |

| 近隣住民向けレンタル倉庫 | 周辺住民 | 新たな収益源の確保 |

| 配送の拠点 | 運送事業者 | 短距離配送エリアの中継拠点化、新たな収益源 |

小型配送ロボットは走行距離が限られるため、住宅内・地域内に小規模な拠点を点在させることが、将来の宅配インフラを支える鍵となります。

効果1:物件の資産価値を高める

住戸内の収納不足は、住民満足度を下げる要因のひとつです。

地下ピットを収納空間として活用することで、トランクルームの外部契約を減らし、生活利便性を向上させます。

また、宅配ボックスの拡張機能として利用することで、エントランスの混雑や「置き配問題」の解消にも寄与。将来の宅配インフラ変化にも柔軟に対応できる次世代設備として、資産価値の維持・向上が見込めます。

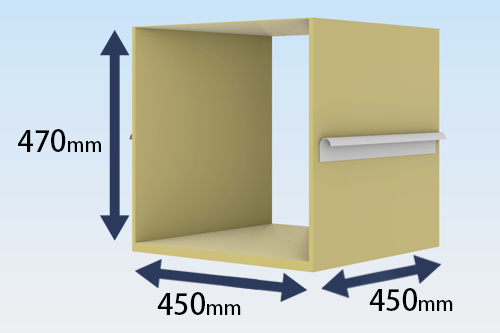

季節用品に最適な大容量の収納ボックス

対応する荷物の最大寸法はW450mm×D450mm×H470mm、重さは25kg。

2Lペットボトル×6の箱2個、コンパクトな五月人形やひな飾り、季節衣料・雑貨、ぬいぐるみ等の収納を想定しています。

自宅には使用頻度の高いもののみを収納し、季節のイベントやレジャーなどで年に数回しか出し入れをしないものは部屋の外に収納することで、居住空間をより広く使うことが可能になります。

効果2:維持費・修繕費の新たな原資に

居住者の利用分を超えて確保できた収納スペースを、外部に貸し出すことで収入源とすることも可能です。

得られた収益は、配送拠点をはじめとするマンション設備の修繕・管理費用に充てることで、管理組合の財務負担を軽減し、資産価値の維持につなげます。

さらに、配送拠点内には機械式駐車場のようにユーザーが立ち入ることはないため、マンション敷地内での事故のリスクが低減し、安全・低コスト運用が実現します。

共創による再生プロジェクト

住宅デバイス共創機構設立準備室では、住宅、サービス、ロボット、インフラ等、住まいや生活にかかわる業界の連携・共創による、よりよい生活の早期実現・継続を目指しています。

ともに未来の住環境をつくるスポンサーやパートナー会員を募集しています。

関連ページ

近距離の自動配送に用いる小型ロボットや、中距離の配送に用いるトライク・車両それぞれの荷物受渡し高さをご紹介しています。戸建住宅を例としていますが、高さの設定は同様です。

将来の自動配送を見据えた、配送用の車両やロボットについてご紹介しています。ここで紹介する技術は、一定の条件下において無期限・使用料不要でお使いいただけます。